どうやってモノを減らしていけば良いんだろう?

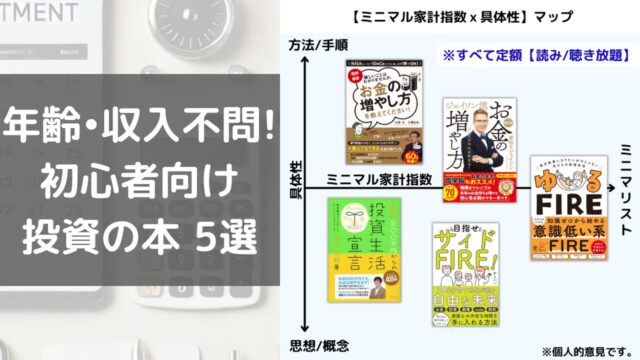

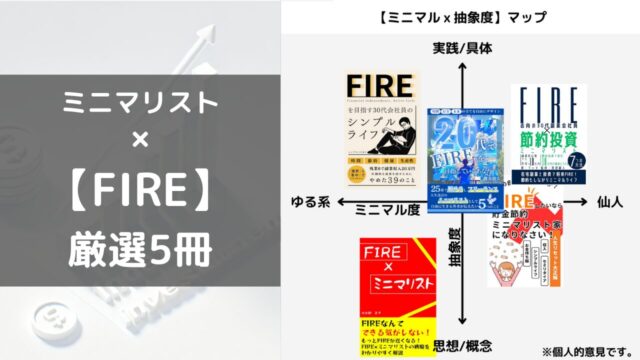

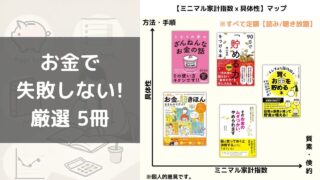

この記事では、

これからモノを手放す方におすすめの書籍をご紹介します。

▶月10万円で より豊かに暮らす ミニマリスト生活 / ミニマリストTakeru

著者は3000個以上のモノ手放した実績の持ち主!

「モノを減らす際の基準とコツ」がとても分かりやすく、

学び実践すれば確実にモノが減ります。

しんご

2000個以上を手放せました!

学びの多い1冊ですが、

「モノを減らす際の基準とコツ」の部分をピックアップしてご紹介していきます。

是非、最後までお付き合い下さい。

本の概要

目次

プロローグ 人生どん底で見つけた光、それがミニマリズム

第1章 汚部屋を片付けて、身軽な人生に

第2章 モノを手放し自分らしく生きる

第3章 ストレスを減らす暮らし方

第4章 その人づき合いやめませんか

第5章 大切なお金の問題を考えよう

エピローグ 大好きなことに集中するために生きよう

出典:ミニマリストTakeru. 月10万円で より豊かに暮らす ミニマリスト生活

モノを減らすための3つの基準

著者は、今からご紹介する基準に当てはめて判断し、3000個以上のモノを手放してきたそうです。

3つの判断基準は、次の通りです。

この「お金」「時間」「心」の三つの条件に当てはまらないモノは、徹底的に処分しても構いません。

出典:ミニマリストTakeru. 月10万円で より豊かに暮らす ミニマリスト生活

私なりの経験談や補足も交えて、順番に説明していきます。

お金を生み出してくれるモノ

お金を生み出してくれるモノは残し、逆にお金がかかってしまうモノはなるべく手放すようにしましょう。

お金を生み出してくれるモノを2つに分けると、

- お金を増やしてくれるモノ

=仕事の道具類、スキルアップの為の参考書など - お金を節約してくれるモノ

=サーキュレーター、水筒など

お金を増やしてくれるモノは、仕事関係のモノなど収入に直接関わるモノです。

お金を節約してくれるモノは、間接的にお金を生み出してくるモノになります。

逆にお金が掛かってしまうモノの代表例は、車関係でしょうか。

私は、車は持っているだけで、駐車場代、保険代など、維持費が掛かります。私は、車は手放し、原付バイクにサイズダウンしました。

まずは「お金」という観点でモノと向き合ってみて下さい。

なるほど!お金を生み出してくれるという捉え方ね。

時間を生み出してくれるモノ

時間を生み出してくれるモノについても考えてみましょう。時間を生み出すモノ、つまり、生活の効率化につながるモノです。

例えば、便利さをうたった生活家電が思いつくのではないでしょうか。

私も時短家電の定番である 乾燥機付きの洗濯機 や お掃除ロボット を使っています。

逆に、時間を奪うモノは、なるべく手放すようにしましょう。例えば、TVやゲーム機。

ただ、時間を奪うモノは、娯楽の要素もあるので、最初のうちは、あまり無理に手放さなくても良いかな?と思います。

一気に全部やろうとせず、無理なく徐々にモノを減らしていくのがベターです。

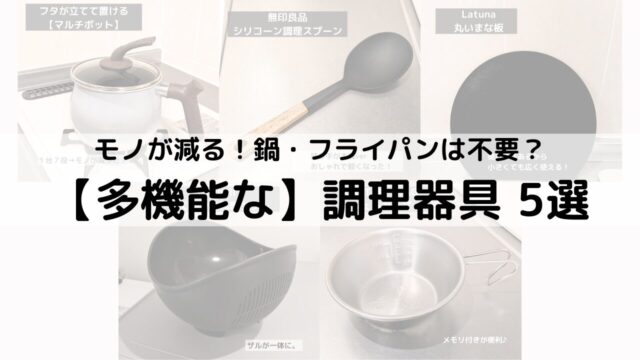

関連記事:

ミニマリストの持ち物が気になる!Takeru / タケルさんの本掲載のおすすめアイテム11選

ポジティブな気分にしてくれるモノ

ポジティブな気分にしてくれるモノに囲まれた生活を目指しましょう。

少し抽象的で分かりにくいかもしれませんが、ファッションについて考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。

「クローゼットの服は、全部お気に入り?2軍ばかりだったり。。。」

「高かったから という理由だけで残していない?」

全てお気に入りの服しか掛かっていないクローゼットを想像してみて下さい。

毎日の着替えが楽しくなりますよね?

減らし始めるときの3つのコツ

モノを減らす基準をご理解いただいた所で、次に減らし始めるコツを3つご紹介します。

「どこから手をつけていいのかわからない」という人が多いと思います。でも答えは簡単で、僕がオススメするのは次の三つの方法です。

出典:ミニマリストTakeru. 月10万円で より豊かに暮らす ミニマリスト生活

スモールスペースを片付ける

まず手始めに、財布やかばんのように、できるだけ小さな空間(スモールスペース)から片付けましょう。

億劫なことを始めるには、なるべくハードルを下げるというのが鉄則です。

私は、まず財布の中から整理をしました。

- 随分前のレシート → 要らないので処分

- 使っていないクレジット → 解約手続きへ

- ポイントカード → もう持ちません!

- 免許証と保険証 → 必要な時に持ち出せば良いので、別で保管

少しでも手を付けると、勢いが付くので試してみて下さい。

断捨離もスモールスタートだね。

家の中でよく使う場所を片付ける

家の中でよく使う場所を優先的に片付けましょう。

例えば、デスク周り、洗面所、キッチン収納など、毎日のように使う場所から片付けるのがおすすめです。

理由は、

効果がすぐに実感できて、モチベーションを維持しやすい

からです。

私は、デスクの上から始めました。すると、隣の収納棚が気になり始め、続いて、水回り→玄関→クローゼット、と、どんどん色んな場所に移って行けました。

大量にある捨てやすいモノから片付ける

部屋を見渡してみると、服やくつ、文房具、ハンガーなど同じようなものが、いくつかあるのではないでしょうか。

1つあれば充分なモノもあるはず!

思い切って処分しましょう。

私は、カバン類から始めました。

- スーツケース 2つを → 大きい方1つに減らした。

- リュック 3つを → 一番使い勝手が良いリュック1つにしました。

洗剤やトイレットペーパーなどのストックを大量にお持ちの方は、これらを見直しても良いですね。

買いすぎたトイレットペーパーを捨ててみようかな。

途中で迷ったときの4つのコツ

最後に片付けの途中で手放そうかどうか迷った時に助けになる4つのコツについてご説明します。

ミニマリスト Takeruさん曰く、

「捨てにくいモノ」の向き合い方をご紹介していこうと思います。ポイントは次の四つです。

出典:ミニマリストTakeru. 月10万円で より豊かに暮らす ミニマリスト生活

との事です。

「使う」か「使わない」かで判断する

「途中で迷ったときの4つのコツ」

※タップで各項目に飛べます。

4つの中で、個人的に超大事だと思うのは、「使えるモノ」と「使うモノ」は区別する事です。

たとえ、「使えるモノ」であっても、

「今使っていない」、「今後も使わない」のであれば、所有する意味はない!

はずですよね?

合理的に考えれば納得なんですが、まだ「使えるモノ」を捨ててしまう事に抵抗がある方も多いのではないでしょうか。

すごく良く分かります。

私は、「使えるモノ」だけど、使わないモノは、なるべくフリマサイトに出品するようにしています。

手間は掛かりますが、必要としている方のもとにモノが渡ると思うと、気持ちが楽になります。臨時収入もゲットできるのでおすすめです。

「保管箱」に一定期間保管して、「持たない生活」の疑似体験をしてみる

「途中で迷ったときの4つのコツ」

※タップで各項目に飛べます。

「保管箱」に一定期間保管して、「持たない生活」の疑似体験をしてみる方法は、私が一番よく使う方法のひとつです。

私の場合は、手放すかどうか迷ったら、

クローゼットの上の棚に2〜3週間程度置いておくようにしています。

こうすると、

経験上、9割以上のモノは取り出す事なくそのまま手放す事になります!

「あれ?これまだ処分してなかったっけ?」

と、すっかり忘れてしまっている事さえあります。一定期間をおく事で、気持ちが整理されて適切な判断が下せるようになるんですね。

すべて一箇所に出し、ベストなモノだけに厳選する

「途中で迷ったときの4つのコツ」

※タップで各項目に飛べます。

まずは、エリアを決めて、そこにある持ち物をすべて一箇所に出して、何があるかを把握して下さい。

例えば、ボールペンが3つ、Tシャツが5枚、コップが、かばん、、、

そして、

ベストなモノだけを厳選して他は手放してしまいましょう!

2軍、3軍のモノは要りません!

こうすると、

本当に自分のお気に入りのモノだけに囲まれた生活を楽しめるようになります。

私は特に服にこの考えを適用するよう意識しています。部屋着という概念は手放し、いつでも外に出かけられる服しか持っていません。

手放した方がいい理由を考えてみる

「途中で迷ったときの4つのコツ」

※タップで各項目に飛べます。

モノを手放そうかどうか迷った時、直感的に

「手放さない方が良い理由ばかりを考えてしまっていませんか?」

- 今度使うかも

- 置いておいても、邪魔にならないし

- せっかくもらった物だし

これでは、なかなかモノは減りませんし、イーブンではないですよね?

きちんと、手放した方が良い理由も考えましょう!

- 意外とスペークを取るよな

- メンテナンスが面倒だし

- なくても、あれで代用できるかな

手放す事に対するメリットとデメリットをきちんと対等に比較するだけで、意外とモノを手放すことができるようになりますよ。

まとめ:基準を軸にコツさえ掴めば、絶対にモノは減らせる!

モノを減らしていく際の3つの基準と7(=3+4)つのコツをご紹介させて頂きました。

・モノを減らすための3つの基準

・モノを減らし始めるときの3つコツ

・途中で迷ったときの4つコツ

「途中で迷ったときの4つのコツ」

※タップで各項目に飛べます。

実践すれば、必ずモノは減らせます!

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

↓↓↓もっと詳しくは↓↓↓

しんご

物質的なモノを減らすことだけでなく、人間関係やお金との付き合い方などについても多くが語られ、非常に学びの多い一冊。

関連記事:

ミニマリスト Takeru / タケルさんの本 全3冊|おすすめの読む順番、3Stepでご紹介